“双碳”背景下我国湿地碳汇交易机制路径探析

张莉莉,董秋希

河海大学法学院

张莉莉,董秋希. 2023. 黄河三角洲湿地保护现状与管理新思路[J]. 湿地科学与管理,19(1):60-63.

doi:10.3969/j.issn.1673-3290.2023.01.12

目前,我国湿地碳汇发展仍处于初始阶段,通过检视碳汇交易政策及相关文本,发现其存在计量检测标准不统一、湿地产权不明、金融保障体系不充分等亟需解决的问题。为最大程度挖掘湿地碳汇的生态价值和经济价值,保障湿地碳汇交易机制稳定发展,从完善湿地碳汇计量方法学、推进湿地确权进程以及建立健全法律政策和金融保障体系等方面入手,探讨促进湿地碳汇交易机制实施的多元化路径,推进我国湿地碳汇交易制度体系发展进程。

湿地碳汇作为提升生态系统碳汇增量重要的途径之一,应予以重视。但目前研究成果对于湿地碳汇交易机制交易现状以及体制机制的保障体系涉及较少;湿地碳汇交易市场面临的困境以及相关配套的实施机制还缺少系统研究。而构建湿地碳汇交易机制可以充分挖掘湿地资源的潜力和价值,提升我国生态系统碳汇能力,对于实现双碳战略目标有重大意义。

01 湿地碳汇交易政策文本检视及法律文本研究

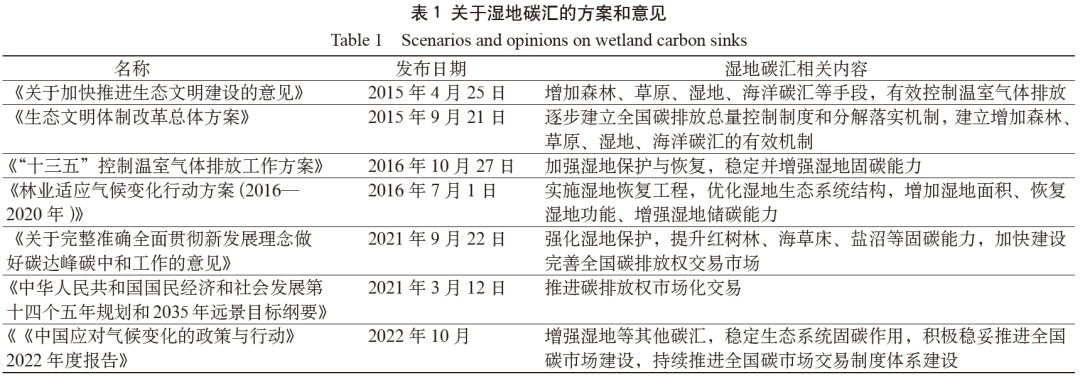

1.1 政策文本检视

为提升生态系统的碳汇能力,应对全球气候变化,我国先后出台一系列关于湿地碳汇的政策文件,见表1。

1.2 法律文本研究

目前关于增强湿地碳汇能力、实现湿地碳汇价值的具体法规、政策或者标准尚为空白。当前国内的湿地碳汇交易还在《清洁发展机制项目运行管理办法》《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》等部门规章的指导下展开。现有的湿地碳汇规范性法律文件的效力层级较低,且已出台的各项法律规定较为模糊、分散,缺乏针对性,还不能对湿地碳汇交易机制形成助力。

02 我国湿地碳汇交易机制的实践困境

2.1 标准不明:缺乏统一的湿地碳汇计量监测体系

目前我国在红树林湿地碳汇中也在积极探索专门的核算和监测方法,但是计算推演出来的数值与实际的碳汇能力仍存在较大差距,科学性和准确性还需进一步提升。当下湿地碳汇领域尚未形成一个认同度高、权威性强的统一核算方法和监测标准体系,间接制约了湿地碳汇交易的市场化运作。

2.2 理论争议:湿地产权法律属性不明

湿地资源界址不清,产权模糊是湿地碳汇交易发展的一大阻碍。当前立法仅仅将湿地生态系统内的一部分资源的权利进行了规定,缺乏系统性和整体性。而湿地产权的界定模糊也导致湿地面积减少,湿地资源遭到破坏等问题,不利于提升湿地碳汇储存能力。

2.3 保障缺位:金融配套激励机制不充分

我国碳汇方面的的绿色金融仍处于探索阶段,湿地碳汇交易缺乏配套的金融保障措施,碳汇交易市场不活跃,市场中资本流动性不足,融资渠道受限,尚未建立起对碳汇发展的全方位金融支撑体系,从而影响了湿地碳汇项目的融资能力,不能为湿地碳汇发展提供动能。

03 促进湿地碳汇交易实施的多元化路径探讨

3.1 完善湿地碳汇计量方法学

目前我国在红树林湿地碳汇中也在积极探索专门的核算和监测方法,但是计算推演出来的数值与实际的碳汇能力仍存在较大差距,科学性和准确性还需进一步提升。当下湿地碳汇领域尚未形成一个认同度高、权威性强的统一核算方法和监测标准体系,间接制约了湿地碳汇交易的市场化运作。

3.2 推进湿地产权确权进程

湿地资源界址不清,产权模糊是湿地碳汇交易发展的一大阻碍。当前立法仅仅将湿地生态系统内的一部分资源的权利进行了规定,缺乏系统性和整体性。而湿地产权的界定模糊也导致湿地面积减少,湿地资源遭到破坏等问题,不利于提升湿地碳汇储存能力。

3.3 建立健全我国湿地碳汇法律体系

我国碳汇方面的的绿色金融仍处于探索阶段,湿地碳汇交易缺乏配套的金融保障措施,碳汇交易市场不活跃,市场中资本流动性不足,融资渠道受限,尚未建立起对碳汇发展的全方位金融支撑体系,从而影响了湿地碳汇项目的融资能力,不能为湿地碳汇发展提供动能。

3.4 绿色金融赋能湿地碳汇交易

加强绿色金融的市场化体系建构,创设多元化碳汇金融产品,引导公募和私募基金、主权基金、养老金等机构投资者建立绿色投资和ESG策,偏向湿地碳汇项目。推动碳金融衍生工具的发展,加快湿地资产在碳交易市场中的流转速度,吸收更多社会资本进场参与湿地碳汇项目,更快实现“双碳”愿景。

结语

湿地是地球生态系统的重要组成部分,具有生态和经济双重价值。通过湿地碳汇项目推进湿地生态系统的保护和修复,探索湿地碳汇交易机制,从而实现碳汇价值,对双碳战略目标的实现具有重大意义。加快构建湿地碳汇交易体系,摸索出科学、有效的湿地碳汇测量方法,准确计算其碳汇量,为后续进行市场交易奠定基础;明确湿地产权,完善法律和金融保障体系,为湿地碳汇交易的发展保驾护航。形成系统完备的湿地碳汇交易机制及配套措施,从而推动我国成为碳汇大国,加速碳达峰、碳中和目标的实现。

首页

首页

精选实验室,品牌服务

精选实验室,品牌服务 平台担保,安全交易

平台担保,安全交易 7*12客服,快速响应

7*12客服,快速响应 微测VLab,躺盈赚钱

微测VLab,躺盈赚钱