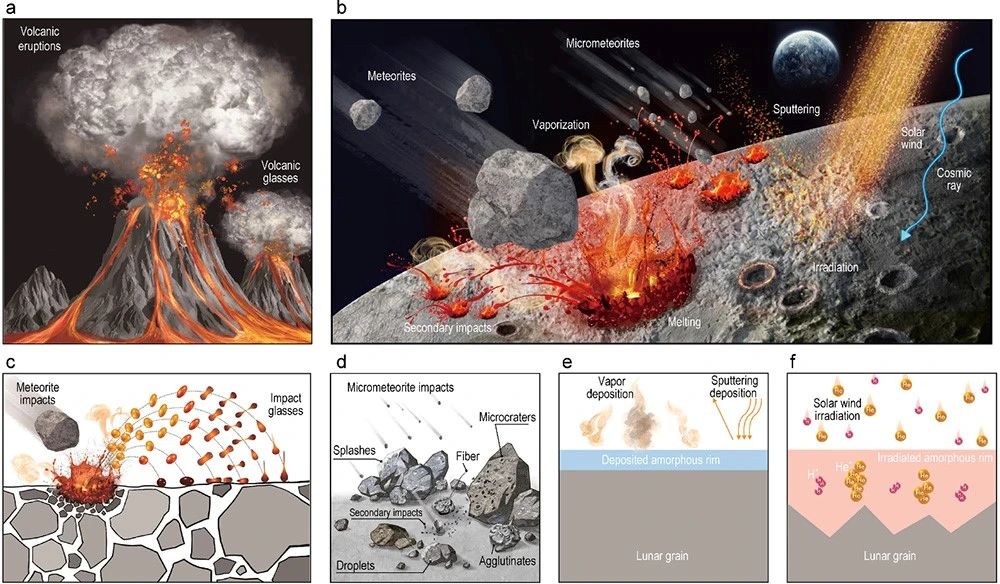

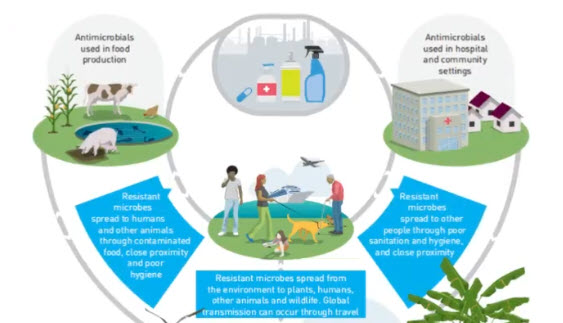

月球表面各类玻璃物质的不同起源示意图

玻璃作为一种高颜值的材料一直为人青睐。有道是“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”,如同生命,璀璨已逝的特质赋予了玻璃一种独特的美感。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心汪卫华院士带领的非晶团队分析了嫦娥五号月壤样品,他们从玻璃的角度研究月球,格外浪漫有趣。

月球玻璃可以稳定存在亿万年,还记录着其形成时的环境信息,如同一帧帧摄影快照,记录着月球亿万年间的重要历史演化信息,是探索月球奥秘的重要材料。研究团队发现,月球表面存在着固、液、气多种转变路径的玻璃起源。月球表面频繁遭受的陨石及微陨石撞击导致的矿物熔化和快速冷却,这就产生了千姿百态的玻璃物质——旋转形状的玻璃珠(球状、椭球状、哑铃状等)、气孔构造的胶结质、流体形态的溅射物等,不一而足。

在嫦娥五号月壤中的玻璃物质具有一些和阿波罗月壤显著不同的特征。具体来看,研究团队首次报道了天然存在的玻璃纤维。这些具有超高长径比的玻璃纤维形成于撞击过程中粘稠液体的热塑成型,就像是实验室中通过热拉拔的方法制造非晶丝一样。和低长径比的玻璃珠相比,形成玻璃纤维的液体粘度更高,意味着对应的撞击温度和撞击速率更低,反映了月球表面较为温和的微撞击事件。这些天然的玻璃纤维证明月壤具有良好的玻璃形成能力和优异的加工成型特性,肯定了在月球表面就地取材利用月壤加工生产玻璃建材的可行性,将为未来月球基地建设提供重要支撑。

此外,研究团队统计发现嫦娥五号月壤表面的纳米沉积非晶层远薄于阿波罗月壤样品,而且几乎不含有难熔元素以及纳米金属铁颗粒。这说明气化月表物质的微陨石撞击强度更低,导致每次撞击事件产生的热蒸汽量更少,而且温度更低不足以气化其他难熔元素。

这些特征共同揭示了嫦娥五号着陆区月球表面整体上是一种相对温和的撞击环境。这一发现不仅成功解释了嫦娥五号月壤高风化程度和低玻璃含量的矛盾,也对着陆区月球表面的太空风化、光谱特征和水含量等科学问题的研究具有指导意义。

首页

首页

精选实验室,品牌服务

精选实验室,品牌服务 平台担保,安全交易

平台担保,安全交易 7*12客服,快速响应

7*12客服,快速响应 微测VLab,躺盈赚钱

微测VLab,躺盈赚钱