早新生代的全球变暖在古新世-始新世界限56Ma时达到顶峰,研究显示该热事件(PETM)与碳(C)的大量排放相关。地幔柱岩浆和大陆裂解导致大西洋东北部的打开。有学者提出同时期北大西洋火成岩省(North Atlantic Igneous Province:NAIP)热液喷口释放的甲烷是火山爆发的诱因,但来自深海沉积物的同位素证据却指示火山直接排放的二氧化碳(CO2)可能是真正的驱动力。

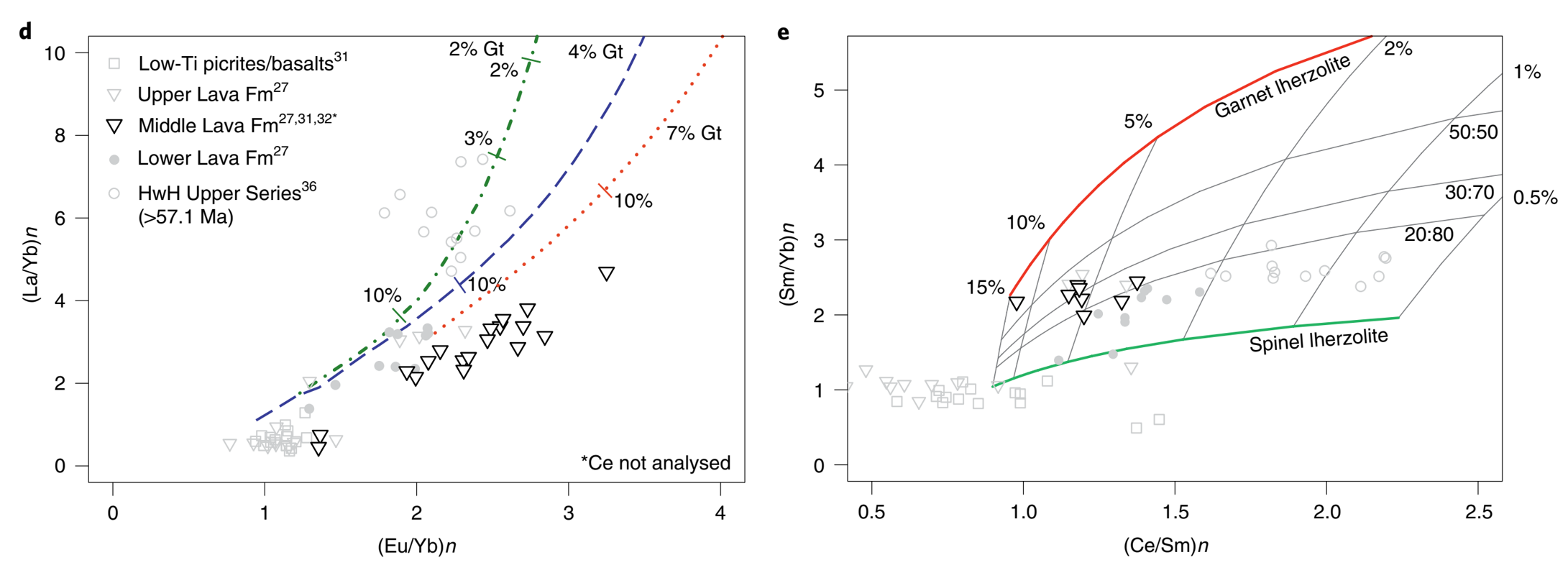

近期英国南安普顿大学的Thomas M. Gernon等人计算了大洋中脊和大火成岩省的火山排放C通量,结果显示该通量仅达到了PETM所需C量的1/5。而横跨裂谷-漂移阶段(rift-to-drift)的火山序列地球化学分析表明,与古始新世-始新世时期的一次突然的~220 kyr-长的岩浆喷发事件可能是由次大陆岩石圈地幔的减薄和增强的减压融化驱动的,其中的关键是存在较高比例的富碳交代的碳酸盐岩。熔融模型和耦合构造地球化学模拟表明,大于104亿吨的地壳下部碳以足够快的速度被释放到海洋和大气中,这足以解释古始新世热事件(PETM)的规模和速度,相关成果近期发表在Nature Geoscience。

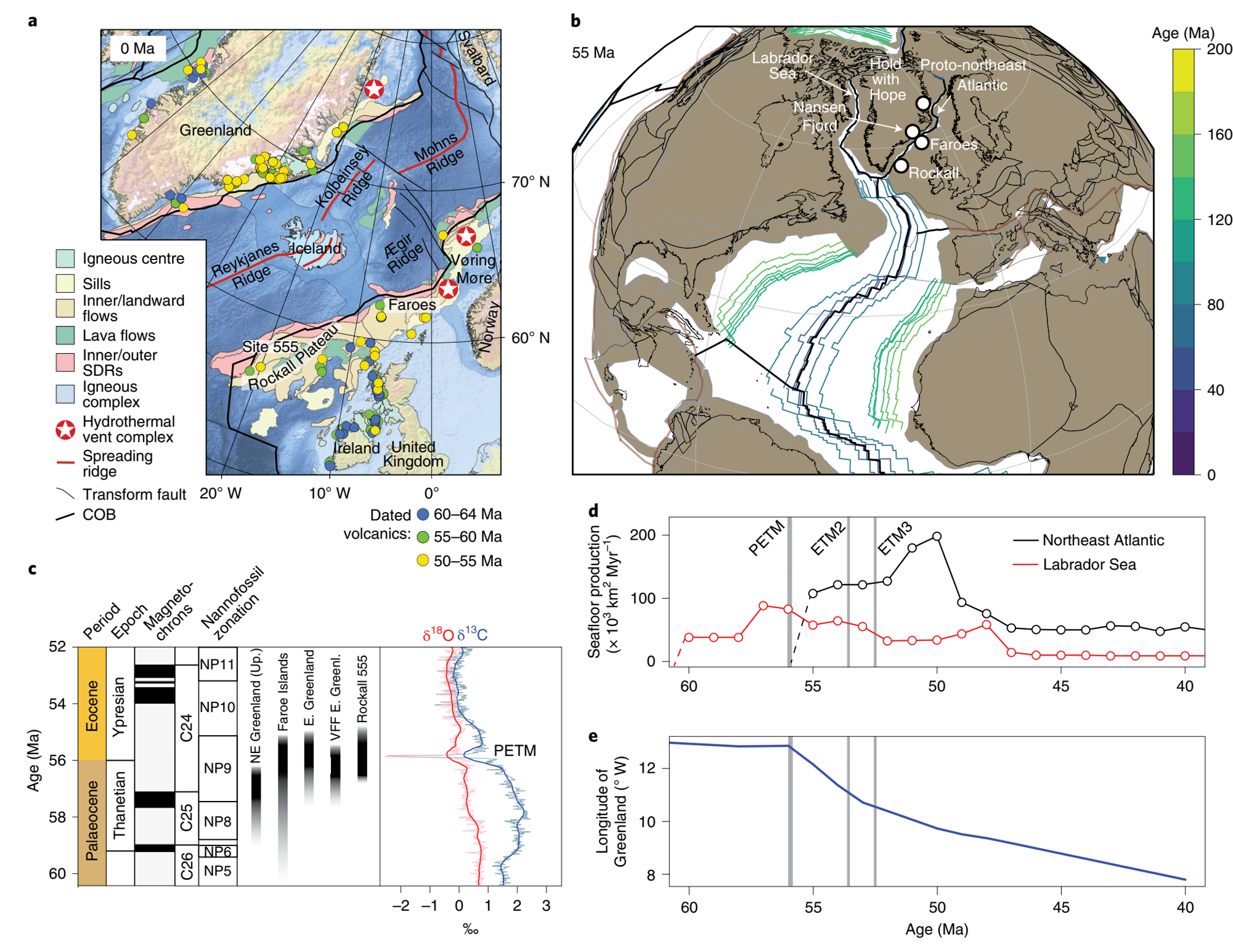

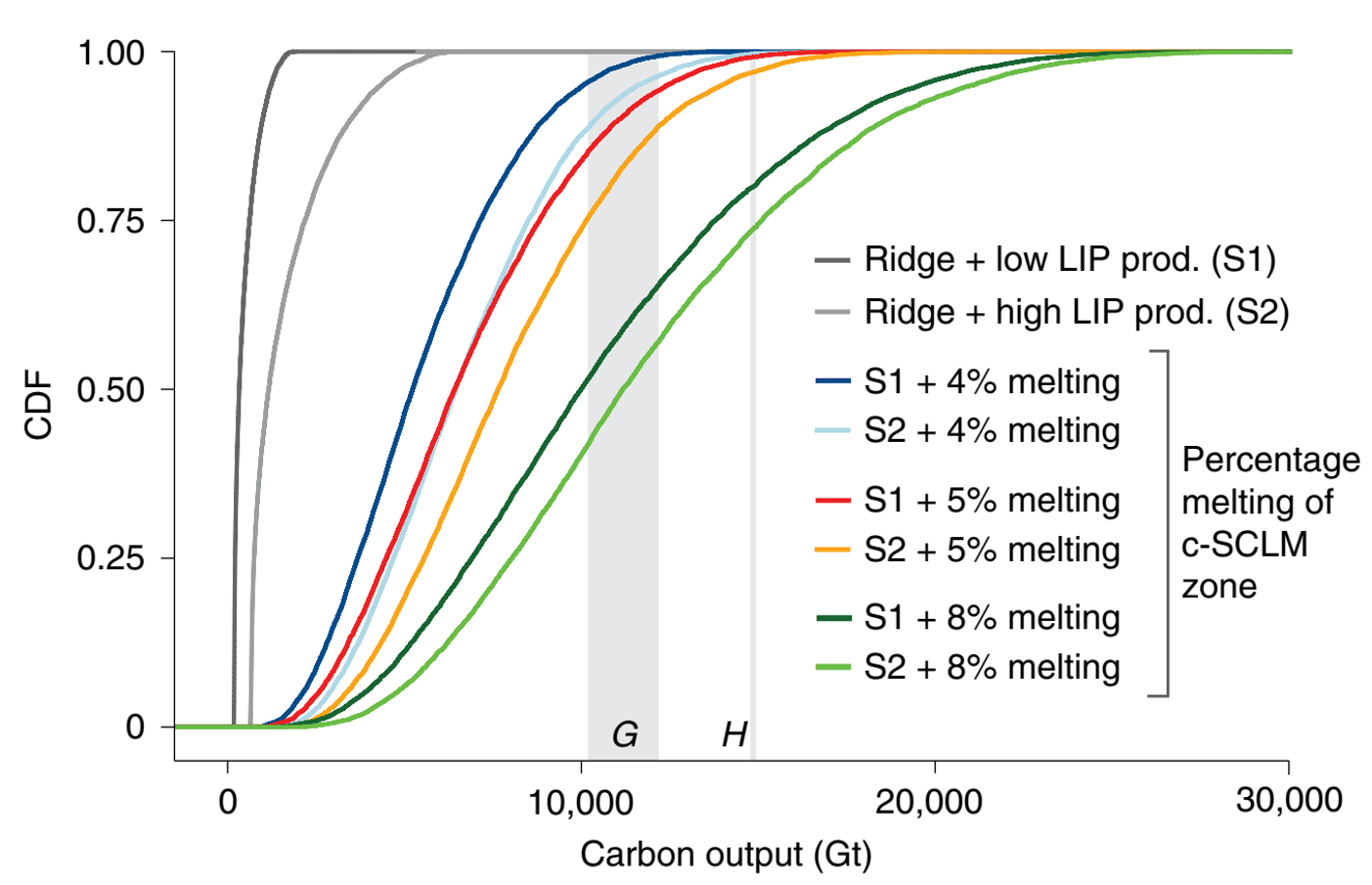

为了揭示NAIP岩浆活动是否能够在足够短的时间尺度提供足够多的二氧化碳来启动PETM时期的变暖,并且确定碳排放在这段时间内是如何分布的,该研究首先通过板块构造重建和现有的岩浆生产力定量估计了NAIP早期洋中脊火山活动和大火成岩省的CO2排放量(图1)。结果显示约1.1×103Gt的C被释放,但该通量远低于PETM事件所需的C量(1-1.5×104Gt)。

图1 大西洋东北部早新生代构造与岩浆演化。

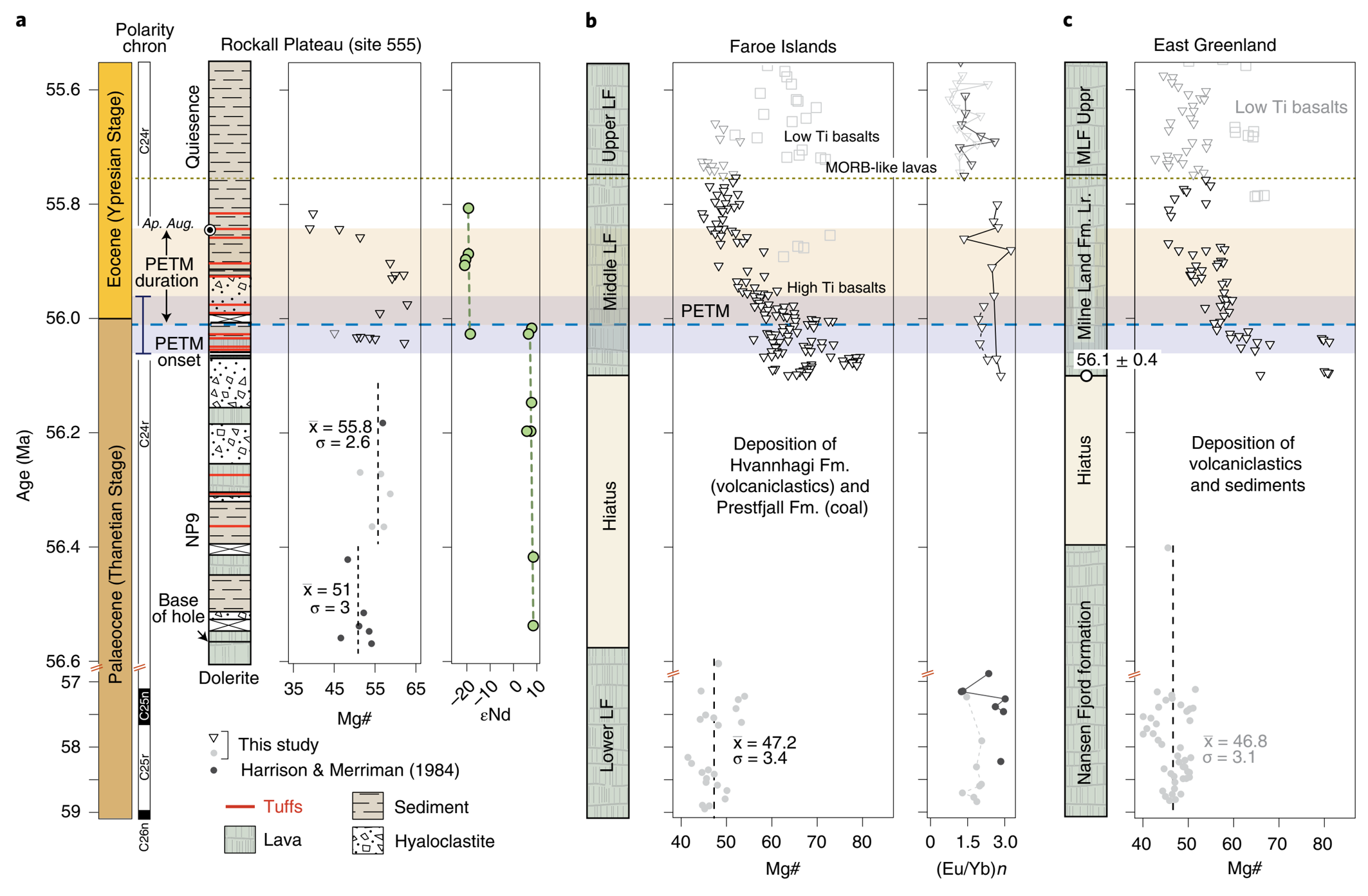

该研究分析了跨越PETM的地层剖面,结果显示样品富集Rb、Ba,亏损Nb和Sr,并且具有较低的负εNd值,可能反映了古老陆壳的混染(图2)。对于裂谷轴附近地层的研究显示Farone islands地层Middle组与PETM的时期对应,样品特征指示了富集挥发分的喷发相,Mg#突然升高,代表了热的地温梯度,局部存在大量橄榄石堆晶,PETM期高Mg#熔岩的早期火山活动是短暂的(~227 kyr),且地球化学特征异常,这些熔岩的地球化学成分被认为是软流圈上升流过程中次大陆岩石圈地幔(SCLM)的部分熔融作用的结果,该结论与该研究熔融模拟的结果一致(图2)。并且从地层最底部向上,岩石圈地幔参与的比例逐渐增加,在PETM前达到峰值,然后再海底扩张开始前逐渐降低(图2)。

图2 原大西洋东北脊古新世-始新世火山地层与地球化学特征。

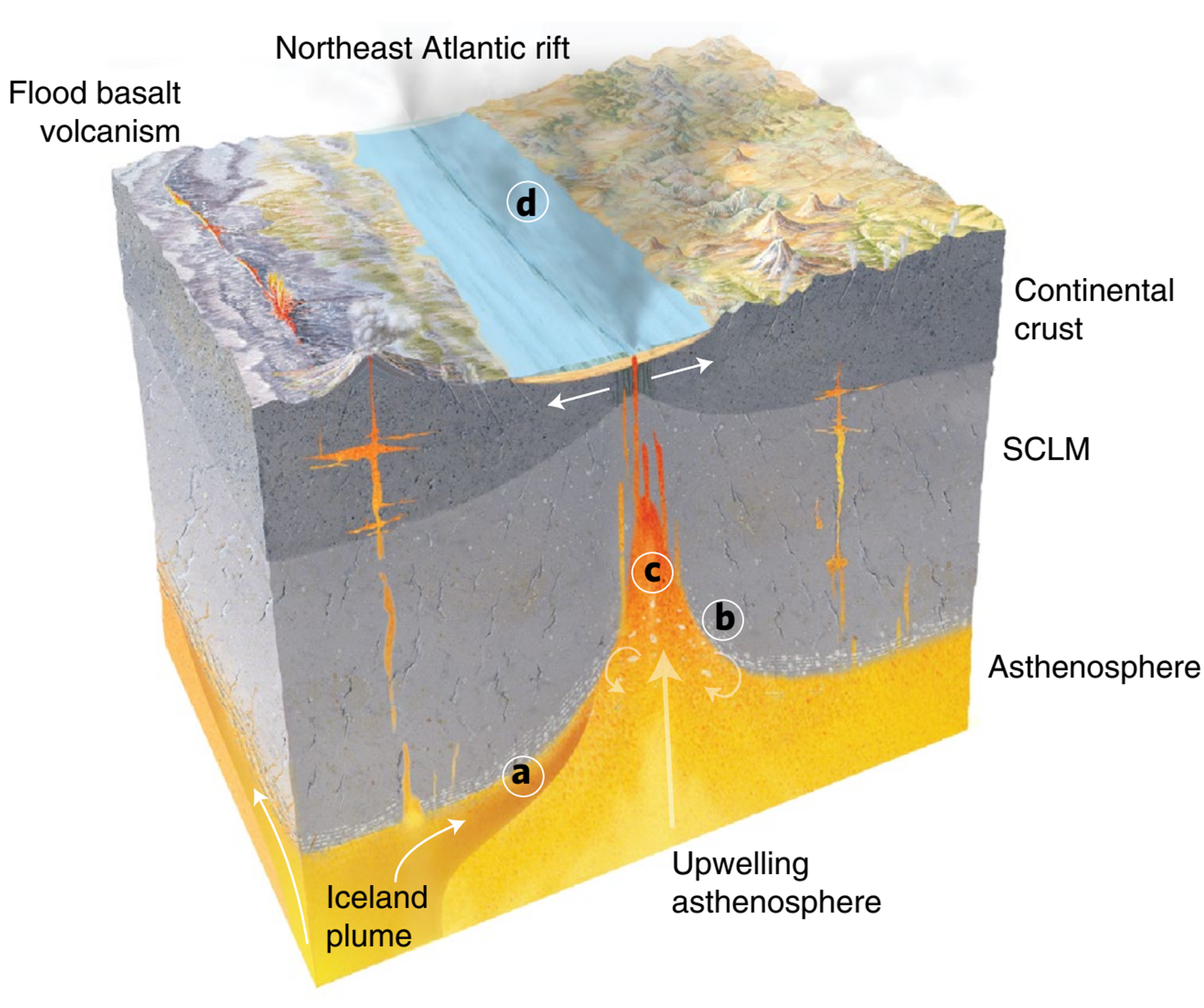

裂谷作用可以严重扰乱超过100公里厚的克拉通岩石圈。因为碳酸盐只有在高压下(1300℃~3 GPa)才稳定在地幔中,因此只有当延伸的克拉通厚度达到130公里或更多时,其破坏才会发生大量的碳释放。地震层析成像表明,格陵兰中部岩石圈(即56 Ma冰岛地幔柱的位置)的厚度为180 km,完全符合这一标准。因此,北大西洋克拉通的破裂为碳释放提供了最理想的条件:冰岛地幔柱热-机械作用削弱了岩石圈地幔并诱发足够厚的克拉通岩石圈的大陆裂陷作用,使得深部富含碳酸盐岩的SCLM发生熔融,二氧化碳通过火山喷发、地壳岩浆活动和深部伸展断裂系统的脱气作用被输送到大气中(图3和4)。

图3 PETM时期火山碳释放的模拟。

图4 PETM北大西洋深层碳的活化与释放。具体过程如下:a、冰岛地幔柱对SCLM的热力弱化。b、软流圈地幔中由边缘驱动的对流引起的热去除、分层和交代的SCLM的横向平流(如图白色斑点图所示)。c、富碳酸盐岩区域被夹带到裂谷演化下方的中心熔融区,在裂谷演化过程中,它们是热动力学不稳定的,并在大陆破裂前参与了短暂的减压熔融。d,大西洋东北部裂谷以及相关的火山和构造岩浆系统在地球表面大量排放二氧化碳。

综上该研究指出深部富碳酸盐区域的熔融可以导致岩浆CO2量5倍的增加,这提供了一种强大的机制来促进短期的CO2去气。这种增强的地幔熔融与和岩浆作用相关的热液喷口释放甲烷同时发生,这可能为PETM碳循环提供了一个同位素更轻的端元。该研究支持了这样一种观点,即如果构造环境有利于岩浆大量释放CO2,大规模岩石圈融化可以诱发全球变暖(图4)。因此,该研究证明了固体地球脱气在驱动极热事件、促进地球表面环境和生物圈方面发挥了关键作用。

以上研究成果近期发表在Nature Geoscience上。

Gernon, T. M., Barr, R., Fitton, J. G., Hincks, T. K., Keir, D., Longman, J., Merdith, A. S., Mitchell, R. N., & Palmer, M. R. (2022). Transient mobilization of subcrustal carbon coincident with Palaeocene–Eocene Thermal Maximum. Nature Geoscience. https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41561-022-00967-6

首页

首页

精选实验室,品牌服务

精选实验室,品牌服务 平台担保,安全交易

平台担保,安全交易 7*12客服,快速响应

7*12客服,快速响应 微测VLab,躺盈赚钱

微测VLab,躺盈赚钱