日益频繁的人类活动,已成为当代物种消亡的主要推手。近期,中国科学院昆明动物研究所蒋学龙研究员带领的兽类生态与进化学科组开展了人为干扰下哺乳动物夜间行为功能多样性丧失与变化等研究,认为人类活动正加剧濒危兽类局域丧失,国际期刊《保护生物学》和《全面环境科学》先后发表了相关研究成果。

由于不同生态类群多样性格局及其对人类活动的响应可能存在显著差异,总的物种丰富度难以反映物种保护状态和受威胁过程。

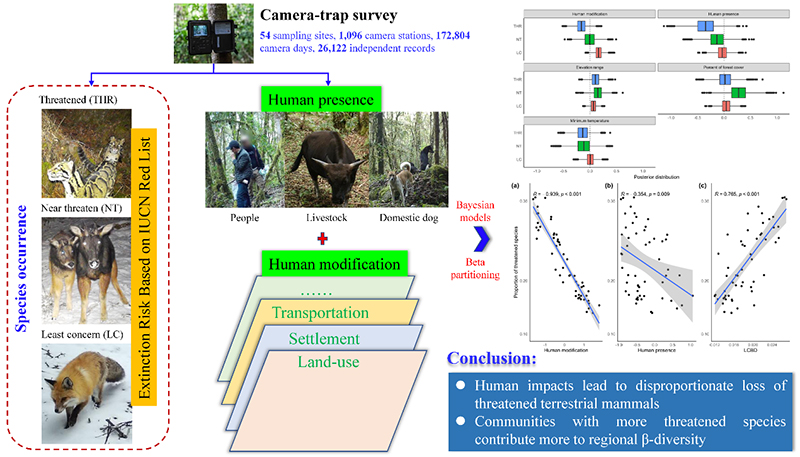

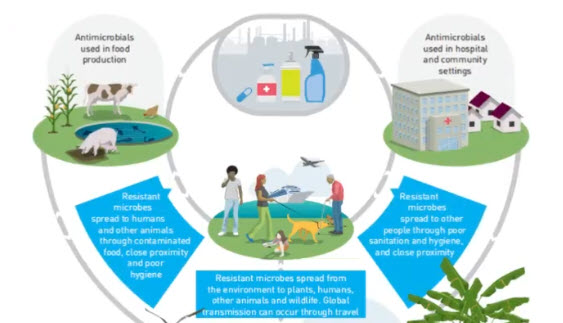

研究示意图 昆明动物研究所供图

蒋学龙学科组长期致力于横断山区兽类多样性系统监测与保护研究,并建立了多个红外相机监测样地,评估区域野生动物多样性和人为压力。他们利用层次概率模型分析人类活动对不同生态类群物种多样性和功能多样性的影响,发现总的物种多样性随人类活动的增加而增加,但食肉类占比、个体平均体重和功能多样性却随人类活动的增加而急剧减少,表明人类活动对动物体型大小产生过滤作用,并导致兽类群落功能多样性丧失。

研究证实,相同区域内不同类型人类活动强度及其生态效应可能存在差异,仅靠单一类型的人类活动指数难以真实反映区域内的人为压力。因此,区域保护地管理和规划需要同时考虑不同类型的人类活动对物种多样性和行为的影响。

此外,学科组还进一步分析了人类活动对不同受胁等级兽类物种多样性的影响,发现受胁物种集中分布在人类活动程度相对较低的区域,随着人类活动增加,受胁物种比例急剧减少;相反,总的物种丰富度和常见物种丰富度及其比例均随人类活动的增加而增加,表明不同受胁等级兽类物种对人类活动的响应存在差异,总的物种丰富度并不能反映受胁物种的分布格局。

研究还发现,群落中的受胁物种比例越高,其对多样性的贡献越大,表明该类群落具有更高的保护价值。研究强调,仅以总的物种丰富度来评价、识别保护区,难以保证濒危物种得到有效保护,而是需要综合考虑物种丰富度、稀有度、受胁物种占比等多样性指标。

首页

首页

精选实验室,品牌服务

精选实验室,品牌服务 平台担保,安全交易

平台担保,安全交易 7*12客服,快速响应

7*12客服,快速响应 微测VLab,躺盈赚钱

微测VLab,躺盈赚钱