“碳中和”是碳排放与碳吸收的平衡,因此,既要减排,也要增汇。在各种碳吸收与碳封存方法中,利用陆地生态系统吸收二氧化碳,是一个重要途径。

近日,中国科学院植物研究所黄耀、孙文娟等联合大气物理研究所、中山大学、沈阳农业大学和吉林大学的科研人员对此进行了系统的研究、预测和分析,认为未来中国陆地生态系统碳汇将呈增加趋势,并为抵消能源二氧化碳排放发挥重要作用。

在具体的分析过程中,研究者估算了三组数值:

第一,“基准情景”下我国陆地生态系统的未来固碳量(数值①)。在这里,“基准情景”是指土地利用方式、管理措施都保持在2000-2010年间的方式。

第二,“目标管理”措施下我国陆地碳汇的提升量(数值②)。“目标管理”措施是指增加森林面积、在部分中度和重度退化草地禁牧、增加农田土壤有机质投入、扩大免耕面积、恢复湿地等增汇举措。

第三,不同政策情景下我国的能源二氧化碳排放量(数值③)。

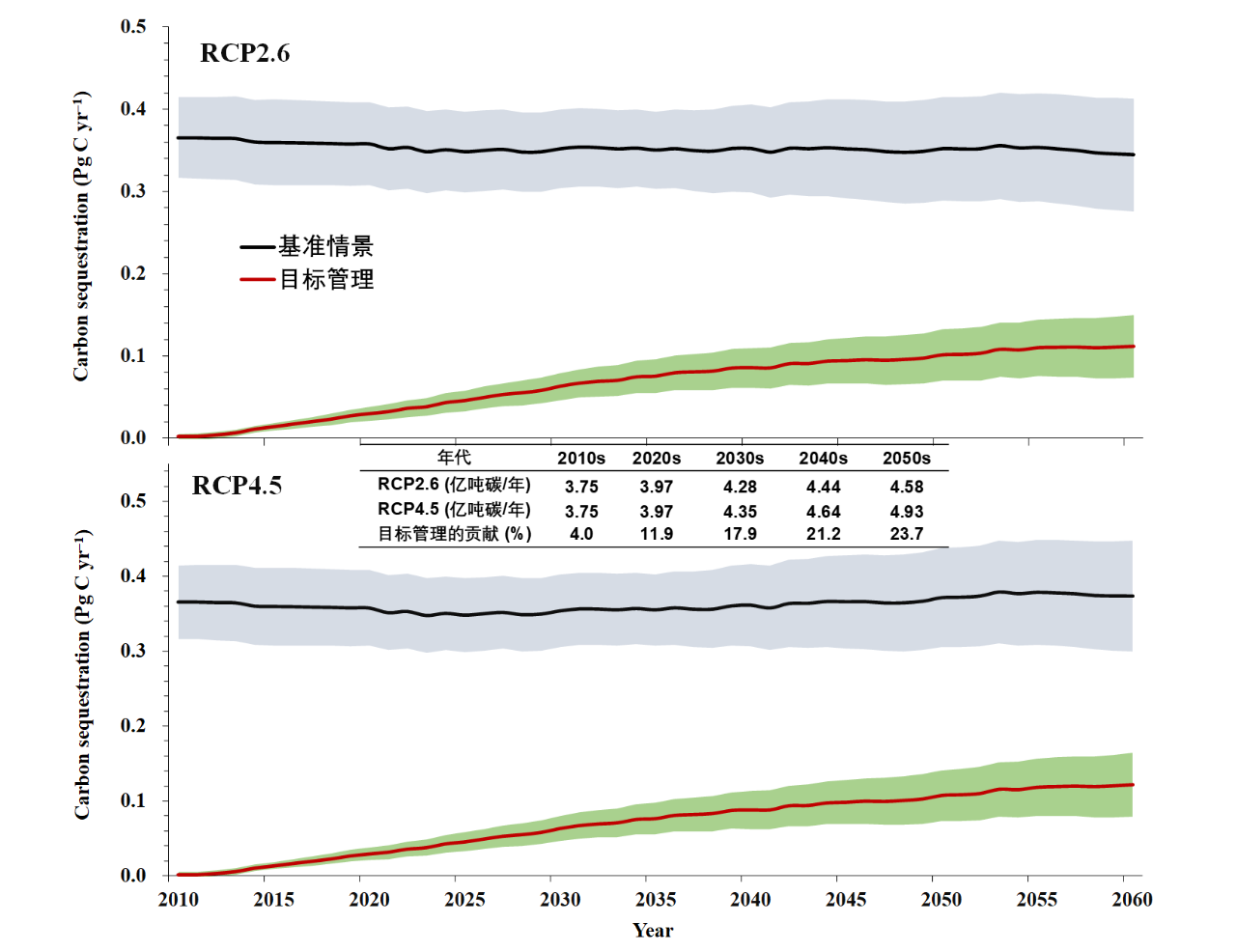

于是,数值① + 数值② ,即可获得我国陆地生态系统碳汇的未来变化趋势。计算结果显示出增加趋势,如下图所示,中国陆地生态系统在2010-2019年平均每年固碳3.8亿吨,到2050-2059年,可增长至平均每年4.6-4.9亿吨。其中植被碳汇占总碳汇的53-55%。在各类陆地生态系统中,森林碳汇强度最大,占比68-71%,农田占 12-13%,其他生态系统(湿地、草地和灌丛)占17-19%。

在不同的气候变化情景(RCP2.6和RCP4.5)下,2010-2060年中国陆地生态系统碳汇变化

数值② / (数值① + 数值②),即为目标管理对我国陆地生态系统碳汇的贡献。计算结果显示,至2050-2059年,目标管理对我国陆地生态系统碳汇的贡献将接近24%(见上图中的表)。

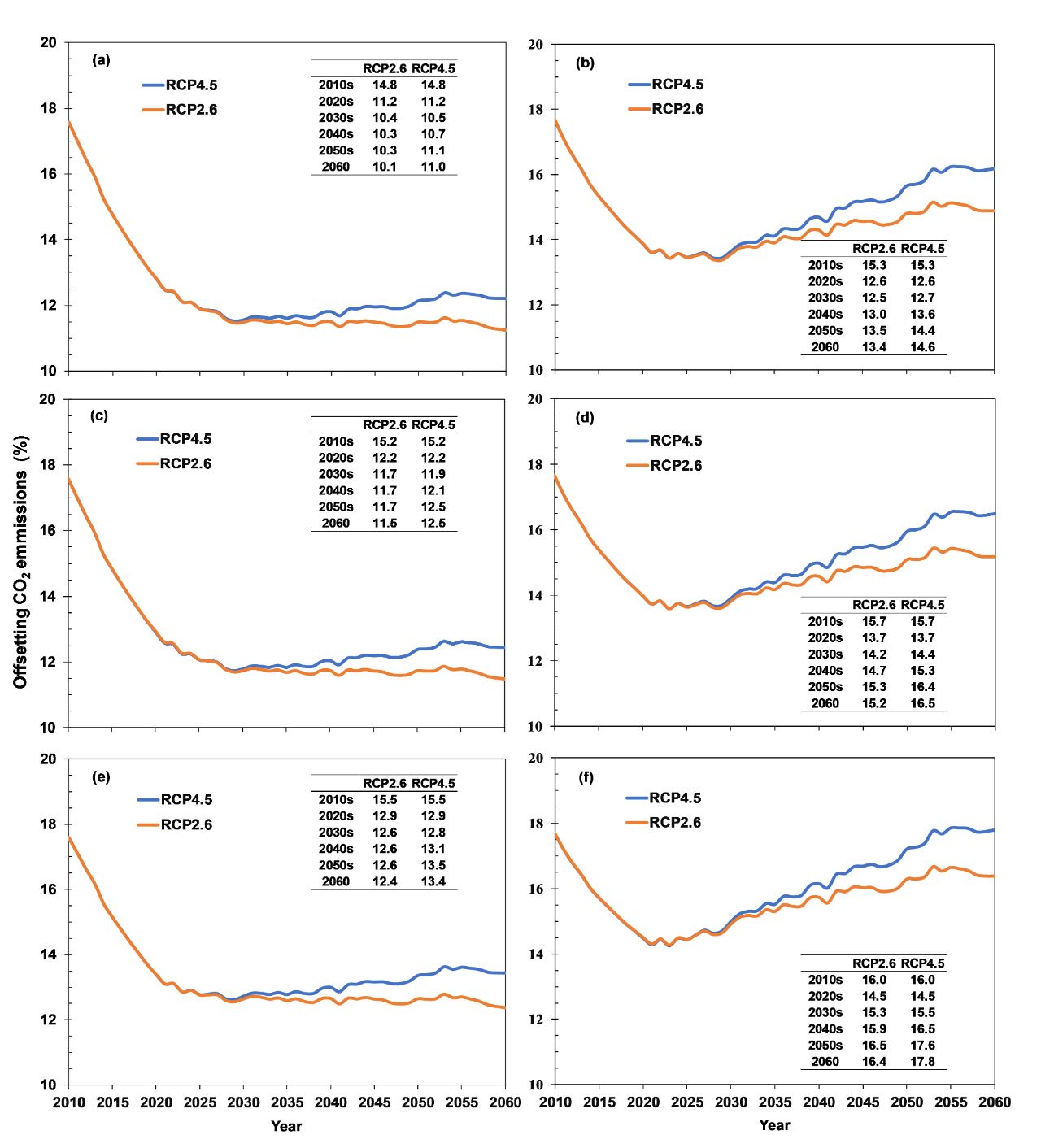

(数值① + 数值②) / 数值③,即为我国陆地生态系统碳汇可抵消能源二氧化碳排放量的百分比。计算显示,在不同的气候情景下,至2030、2040、2050和2060年,中国陆地生态系统碳汇可分别抵消碳达峰时能源二氧化碳排放量的12-15%, 13-16%, 13-17%和13-18%(见下图)。

2010-2060年中国陆地生态系统碳汇抵消能源二氧化碳排放的比例. 图(a、c、e)为基准情景,图(b, d, f)为基准情景+目标管理. 能源二氧化碳排放包括三个情景,图(a, b)为参考情景,图(c, d)为政策情景I,图(e, f)为政策情景II.

在上述分析与计算的基础上,研究者还提出了当前我国碳汇研究的三大方向:

第一,自主研发适合中国国情的碳收支模型。尽快研发包含我国森林、灌丛、草地、农田和湿地在内的陆地生态系统碳收支模型是当务之急,而且这些模型还必须考虑管理措施的影响。即使采用国外模型,也必须明确模型在中国的有效性。

第二,寻找增加森林碳汇的科学方法。植树造林是提升碳汇的有效方法,而多树种混交林的固碳能力又远高于单一树种。目前尚不清楚哪些省(市、自治区)未来森林面积将增加,每年增加多少,哪些树种混合种植能有效提升碳汇能力。因此,必须对未来森林面积变化的时间和空间分布进行估计,对不同地区最优的造林方式开展研究,这对于客观认识我国森林碳汇的演变趋势和区域特征具有重要意义。

第三,加强对城市绿化碳汇的研究。我国城市绿地面积从2010年的213万公顷增加到2020年的331万公顷,每年约增加12万公顷,预计未来将持续增加。城市绿化种植树木和草坪,必然增加碳汇,估算城市绿地过去和未来碳汇变化对于全面认识中国陆地碳汇非常必要。

上述研究成果发表于《国家科学评论》(National Science Review,NSR),得到国家自然科学基金的资助。中国科学院植物研究所黄耀研究员为第一作者及通讯作者,孙文娟研究员为共同第一作者。合作作者包括中山大学覃章才教授,中国科学院大气物理研究所张稳研究员、李婷婷研究员、于永强副研究员、王国成副研究员、张晴副研究员,植物研究所于凌飞助理研究员、硕士研究生王艺杰,沈阳农业大学丁凡副教授,吉林大学张屏讲师。

首页

首页

精选实验室,品牌服务

精选实验室,品牌服务 平台担保,安全交易

平台担保,安全交易 7*12客服,快速响应

7*12客服,快速响应 微测VLab,躺盈赚钱

微测VLab,躺盈赚钱