1月20日,北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第215场新闻发布会上,北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报,1月19日,市疾控中心对1月17日大兴区报告2例本地确诊病例的新冠病毒样本,进行了全基因组测序和分析。结果提示,2例病例病毒均属于L基因型欧洲家系分支1(B.1.1.7),为同一传播链。该病毒与北京市既往报告的本地病例和境外输入病例的病毒不存在基因关联性,与近期国内其他省份本地病例的病毒不存在基因关联性,与英国发现的新冠病毒变异株高度同源。经中国疾控中心复核,认为2例确诊病例病毒为英国发现的新冠病毒变异株,感染来源初步判断为境外输入。

对大兴等地区后续发生病例间的流行病学关联,还将进一步调查和论证,以明确病例间的代际关系。目前大兴区局部聚集性疫情的溯源工作正在抓紧进行中。

北京疾控:部分变异病毒传播更容易,防控难度相应加大

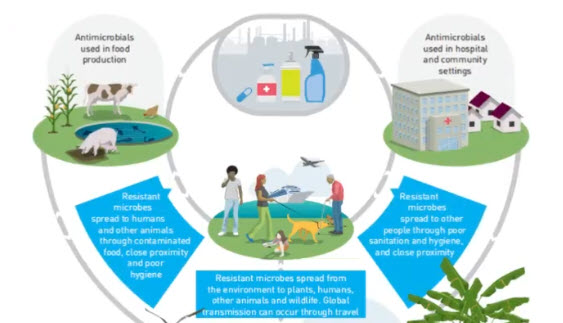

“目前对变异病毒的研究情况和防范措施有哪些?”针对这一问题,1月20日北京市疾病预防控制中心微信公众号消息,北京疾控专家表示,病毒,尤其是RNA病毒变异是一个常见现象。新冠病毒自发现以来,一直在发生着变异,有些变异病毒在传播过程消失了,有些则存留下来。新冠病毒的大多数变异对病毒的传播能力、致病力和毒力、抗原性并未造成影响,有些变异则有可能对病毒的这些重要特性产生一定的影响。

近期英国、南非和巴西报告的新冠变异病毒之所以引起全球关注,主要原因是这些病毒基因的突变导致病毒刺突蛋白的多个氨基酸发生改变,而刺突蛋白与病毒侵入人体细胞能力以及人体的免疫反应和防御机制有关。对病毒结构上这一重要位置的任何改变,确需高度重视。目前,国际上的监测和研究发现,这些变异病毒的传播能力确实有所增强,传播范围也在逐渐扩大,并在一些地区成为传播的主导病毒。但尚未发现这些变异引起病毒致病力和毒力(疾病的严重性)发生改变,也未发现病毒的抗原性发生明显改变。这些研究结果意味着,这些变异病毒传播更容易,防控的难度也会相应加大。但现在看来,这些变异的病毒并未导致疾病的临床特征发生改变,也未增加严重疾病发生的比例。实验室研究还表明,这些变异病毒尚未使的自然感染和疫苗接种建立的人体免疫受到明显影响。

调整大兴区天宫院街道融汇社区为高风险地区

发布会上,北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报,2021年1月18日,大兴区天宫院街道融汇社区调整为中风险地区,1月19日该社区新增确诊病例6例,三日内累计新增确诊病例9例。经市疾控中心评估,按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》,自2021年1月20日起,调整大兴区天宫院街道融汇社区为高风险地区。

顺义区高丽营镇张喜庄村近14天内无新增确诊病例或聚集性疫情,经市疾控中心评估,按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》,自2021年1月20日起,调整该地区为低风险地区。

截至目前,全市有高风险地区1个,为大兴区天宫院街道融汇社区;有中风险地区3个,为顺义区北石槽镇西赵各庄村、北石槽镇北石槽村、赵全营镇联庄村。其他地区均为低风险地区。

对大兴区局部聚集性疫情病例均采取中西医并重方法治疗

1月20日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第215场新闻发布会上,首都医科大学附属北京地坛医院院长金荣华介绍,截至1月19日24时,北京地坛医院累计收治大兴区局部聚集性疫情相关病例11人,其中男性7人,女性4人;年龄最大的64岁,最小的9岁,平均年龄40岁;其中10例为确诊病例,8例普通型,2例轻型,另有1例无症状感染者。10例确诊病例临床症状特点为,3例有发热伴咳嗽,2例单纯咳嗽症状,3例咽部不适,1例鼻塞症状,1例无明显临床症状,但肺部影像有异常。

针对大兴区局部聚集性疫情病例特点,地坛医院在救治中强化落实以下四点措施:一是做好一人一策方案;二是坚持中西医并重开展救治;三是做好重症病例救治准备;四是严格三级预检分诊。

目前,地坛医院收治的大兴区局部聚集性疫情确诊病例,与境外输入确诊病例、顺义等地确诊病例的救治方案基本相同,均采取中西医并重的方法进行治疗。根据现有的统计,变异的病毒导致的疾病特征和临床表现没有出现新的变化。

北京全市中学学生1月23日起不到校

1月20日,在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第215场新闻发布会上,北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍,1月23日起,全市中学学生不到校,学生期末工作全部在线上完成。明天起,所有幼儿园不提供托管服务,本周六起,全市校外培训机构线下培训暂停。

北京市教委提醒,寒假期间提倡家长和孩子在做好防护的基础上,积极参与居家锻炼。一旦孩子和家庭成员出现干咳、咽痛、腹泻、乏力、嗅觉异常、味觉异常等症状,一定及时就医,配合医院和疾控部门做好筛查工作,同时与学校、老师保持动态密切联系,及时将相关情况报告学校。

首页

首页

精选实验室,品牌服务

精选实验室,品牌服务 平台担保,安全交易

平台担保,安全交易 7*12客服,快速响应

7*12客服,快速响应 微测VLab,躺盈赚钱

微测VLab,躺盈赚钱