按照板块构造理论,大陆岩石圈受大洋岩石圈的驱使在地球表面不断地漂移,但其本身并不参与深部的对流。作为大陆岩石圈最古老的部分,克拉通则被认为是地球上最稳定的构造单元。然而,最新的一项研究发现克拉通并不稳定,主要体现在其下方的地幔岩石圈会随着超大陆汇聚与离散而不断变形,拆沉然后再愈合。该工作由美国伊利诺伊大学香槟分校和中国科学院地质与地球物理研究所的科研人员联合完成,成果发表在最新一期的Nature Geoscience期刊上。

传统观点认为克拉通地壳受到其下方同样稳定的地幔岩石圈的保护作用。而关于克拉通地幔岩石圈的稳定性一般认为有两个原因。其一,该岩石圈部分的密度相对于同样深度的软流圈偏轻,这个推论主要是基于其地幔橄榄岩捕掳体的铁元素含量偏低的观测。其二,该部分岩石圈粘度整体都很高,因此不易产生变形而失稳。由于定量约束克拉通岩石圈密度和粘度结构一直都是科学难点,所以稳定克拉通岩石圈的观点长期代表该领域的核心认识。

然而,越来越多的地质和地球物理观测表明克拉通岩石圈的结构和性质不是一成不变的。比如地球历史上多数克拉通经历过近周期性的大规模抬升与沉降,包括形成很多空间上远离但时间上同步的克拉通盆地,这些过程很难通过深部地幔对流的作用(及所谓的动力地形)来解释。有些克拉通岩石圈发生了明显的变形和改造,比如南大西洋两侧的克拉通;还有的甚至遭到了破坏,比如华北克拉通和怀俄明克拉通。对这些现象的理解需要对克拉通岩石圈的结构、密度以及力学强度作出新的评估。

近5年来,伊利诺伊大学香槟分校的刘丽军教授(同时任地质与地球物理研究所客座教授)团队对克拉通岩石圈的地球动力学性质展开了全方位的研究。通过系统计算全球范围的地形和重力,该团队指出克拉通地幔岩石圈平均密度比周围的软流圈要高出0.5-1.2%,该密度差远大于传统的认识(Wang et al., GRL,2022)。进一步计算全球的大地水准面显示这些高密度物质应该存在于克拉通岩石圈的下半部分(Wang et al., JGR, 2022)。这些新认知直接支持团队不久前率先提出的西冈瓦纳克拉通在晚中生代发生过下部岩石圈拆沉的现象(Hu et al., Nature Geoscience, 2018)。

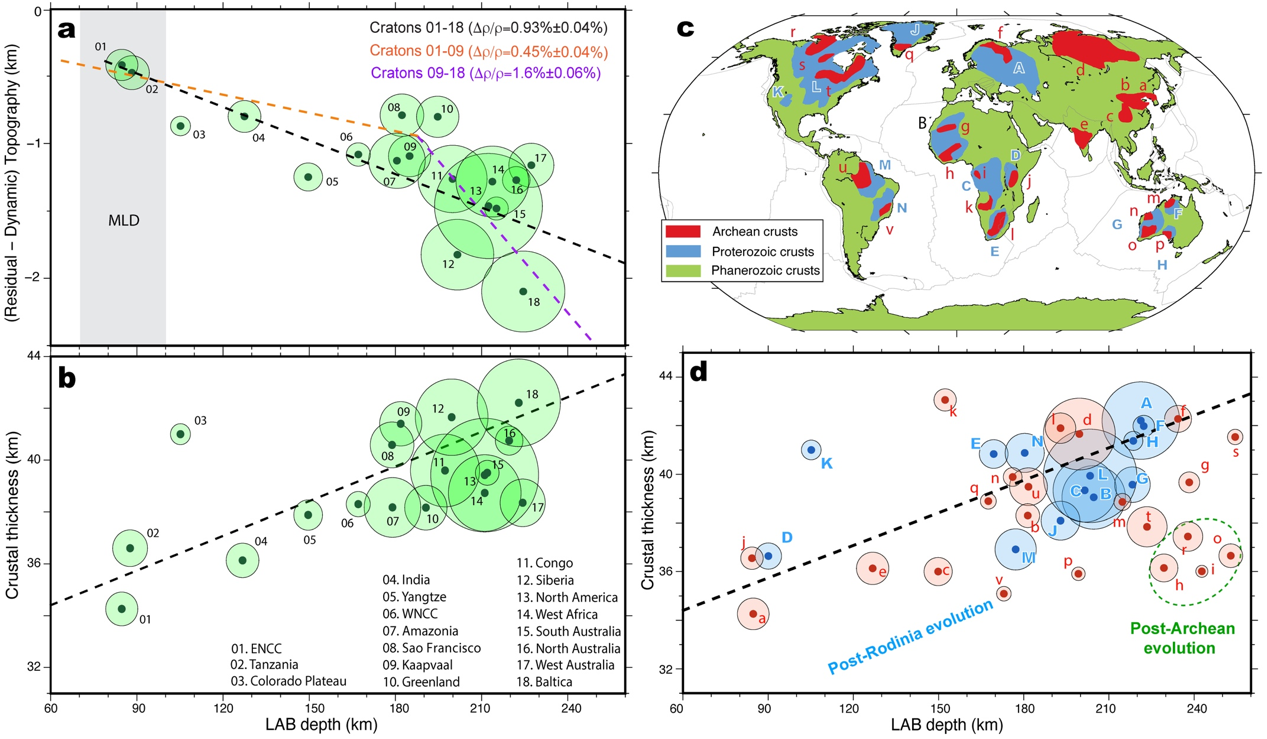

图1.克拉通地形,地壳厚度和岩石圈厚度的关系。a)地幔岩石圈贡献的地形与LAB(岩石圈-软流圈边界)深度的关系。每个圆圈代表一个克拉通,圆圈面积跟克拉通面积成正比。b)地壳厚度和岩石圈底部(LAB)的深度呈现正相关。c)不同年龄的大陆地壳的空间分布。d)不同年龄段的克拉通地壳厚度跟LAB深度的对应关系,结果与b类似。

这项新工作(Wang et al., Nature Geoscience, 2023)从另一个独立的角度,全球范围内克拉通地形与岩石圈厚度的关系,进一步印证并完善了以上关于克拉通岩石圈垂向密度分层的认识和深部岩石圈可以发生拆沉的原因(图1a)。这个结果表明,克拉通岩石圈内部的高密度成分,比如石榴子石或榴辉岩,不能通过地幔橄榄岩捕掳体反映出来。该高密度岩石圈拆沉的一个直接结果就是地表的隆升和地壳的剥蚀,这也意味着减薄的岩石圈应该对应减薄的克拉通地壳,而该预测跟实际数据完全吻合(图1b)。下部岩石圈拆沉导致的另一个结果是其变形方式与上部岩石圈解耦,而该过程应该有明确的地球物理性质差异。团队分析了不同深度的克拉通岩石圈的径向各向异性,发现深部的快波极化方向是垂向的,而浅部是水平的,从而证实了下部岩石圈的垂向变形,进而支持其可能发生过多次拆沉。

为了充分理解克拉通岩石圈拆沉的历史时间和空间分布,团队收集了多种相关的观测资料。首先,克拉通地壳跟岩石圈厚度线性相关的规律跟克拉通的形成年龄没有明显关系(图1c,d),这表明由地表剥蚀导致的地壳减薄主要发生在大部分克拉通已经形成之后,否则上述关系应该随年龄而不同。由于大多数克拉通都是在10亿年之前稳定下来的 ,因此导致它们后期改造的动力学过程应该是这之后发生的,也就是Rodinia超大陆形成以来。

其次,分析自Rodinia超大陆至今的地质观测表明,大部分的克拉通都经历过类似的反复抬升和沉降,包括新元古代开始的Great Unconformity和之后整个古生代的盆地沉积,以及早中生代开始的新一轮的抬升和之后的沉降。在空间上,这个垂向运动历史紧随Rodinia和Pangea超大陆的聚合和分解,而这两个阶段的转换期也是很多克拉通位于地幔柱上方的时候,因此地幔柱应该加速了岩石圈拆沉的过程。该结果直接支持克拉通岩石圈曾发生多次拆沉和复原。

另外,通过对比地震波方位各向异性和板块运动历史可以约束拆沉发生的具体时间。北美克拉通的数据就完美实现了这点,可以得出该克拉通岩石圈在Rodinia分裂过程中(530 Ma之前)发生拆沉,之后进入岩石圈的修复阶段,而该过程导致其下部岩石圈的地震方位各向异性记录下当时的北美板块运动轨迹。同样的分析还支持Pangea超大陆分裂过程中南大西洋沿岸的克拉通岩石圈也发生了类似的过程(Hu et al., Nature Geoscience, 2018)。

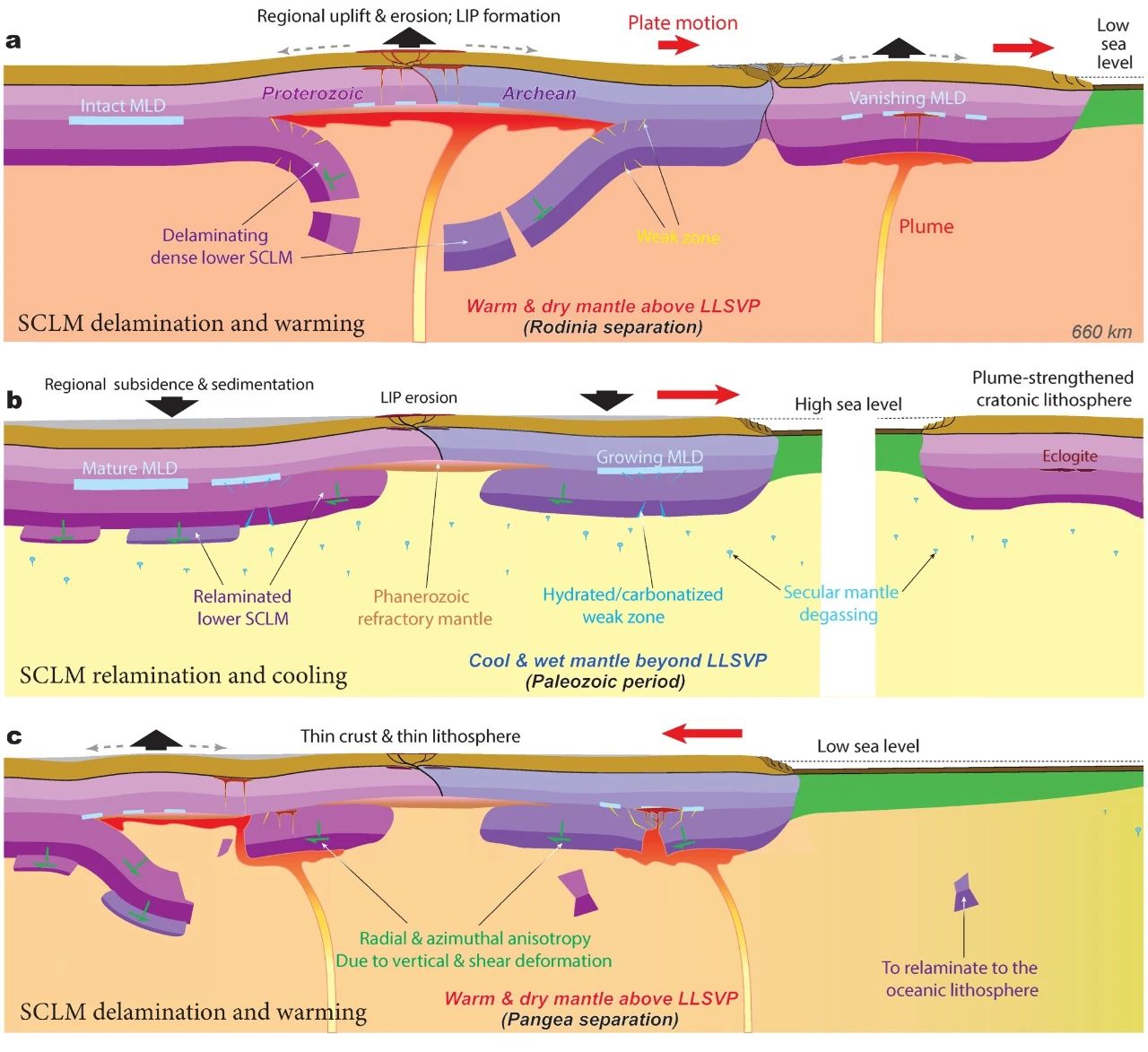

综上所述,高密度的下部克拉通岩石圈可以发生多次拆沉和修复(图2)。地球动力学模拟定量地确认了这个过程:拆沉导致地表快速抬升,而拆沉的岩石圈在下降过程逐渐升温变轻,最后折返回到岩石圈的底部,造成地表进一步抬升;返回的岩石圈物质逐渐冷却变重,伴随克拉通的稳定性增加和地表的沉降;以上过程可以伴随超大陆周期性演化。如果这个新的理论成立,地球科学家们将需要重新认识大陆的演化过程和板块运动的机制。

图2.克拉通岩石圈自Rodinia以来的反复变形历史。a)Rodinia晚期伴随的岩石圈拆沉,岩浆喷发,地表抬升,以及地壳减薄。b)超大陆裂解之后,扰动的岩石圈逐渐恢复稳定,伴随地温梯度减小,地形下降,岩石圈地震波各向异性变化。c)Pangea晚期再次出现岩石圈拆沉和相应的地质活动。

参考文献:

1. Jiashun Hu, Lijun Liu, Manuele Faccenda, Quan Zhou, Karen Fischer, Stephen Marshak, Craig Lundstrom, 2018, Western Gondwana craton modification by plume-lithosphere interaction, Nature Geosci., 11, 203-210, doi:10.1038/s41561-018-0064-1.

2. Yaoyi Wang, Lijun Liu & Quan Zhou, 2022, Topography and gravity reveal denser cratonic lithospheric mantle than previously thought, Geophys. Res. Lett., e2021GL096844.

3. Yaoyi Wang, Lijun Liu, Quan Zhou, 2022, Geoid Reveals the Density Structure of Cratonic Lithosphere, J. Geophys. Res., 127, e2022JB024270.

4. Yaoyi Wang, Zebin Cao, Lihang Peng, Lijun Liu, Ling Chen, Craig Lundstrom, Diandian Peng, Xiaotao Yang, 2023,Secular craton evolution due to cyclic deformation of underlying dense mantle lithosphere, Nature Geoscience, https://doi.org/10.1038/s41561-023-01203-5.

首页

首页

精选实验室,品牌服务

精选实验室,品牌服务 平台担保,安全交易

平台担保,安全交易 7*12客服,快速响应

7*12客服,快速响应 微测VLab,躺盈赚钱

微测VLab,躺盈赚钱